- 放大

- 缩小

- 默认

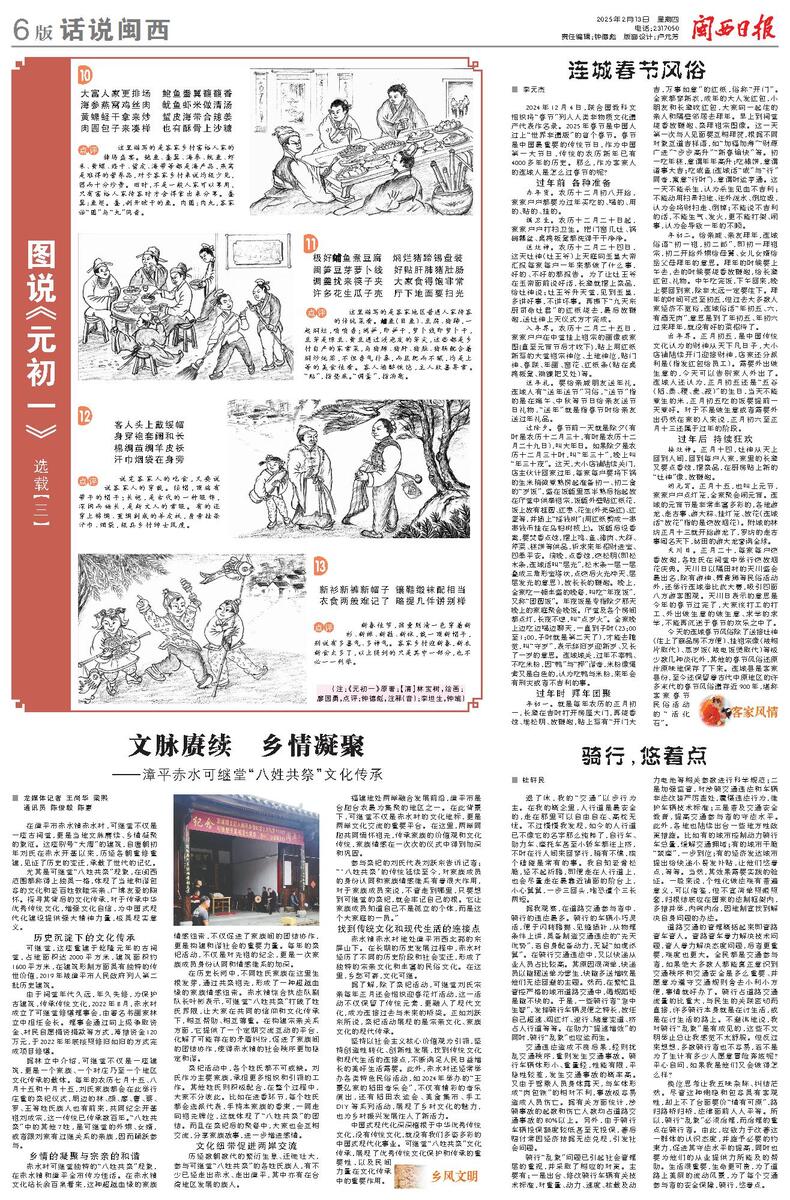

文脉赓续 乡情凝聚

——漳平赤水可继堂“八姓共祭”文化传承

■龙媒体记者 王尚华 梁熙 通讯员 陈俊毅 陈惠

在漳平市赤水镇赤水村,可继堂不仅是一座古祠堂,更是当地文脉赓续、乡情凝聚的象征。这座别号“大厝”的建筑,自唐朝初年刘氏在赤水开基以来,历经各朝重修重建,见证了历史的变迁,承载了世代的记忆。

尤其是可继堂“八姓共祭”现象,在闽西范围都称得上独具一格,体现了当地和谐包容的文化和老百姓敦睦宗亲、广博友爱的胸怀。探寻其背后的文化传承,对于传承中华优秀传统文化,增强文化自信,为中国式现代化建设提供强大精神力量,极具现实意义。

历史沉淀下的文化传承

可继堂,这座重建于乾隆元年的古祠堂,占地面积达2000平方米,建筑面积约1600平方米,在建筑形制方面具有独特的传世价值,2019年被漳平市人民政府列入第二批历史建筑。

由于祠堂年代久远,年久失修,为保护古建筑,传承传统文化,2022年8月,赤水村成立了可继堂修缮理事会,由著名书画家林立中担任会长。理事会通过向上级争取资金、村民自愿捐资捐款等方式,筹措资金120万元,于2022年年底按照修旧如旧的方式完成项目修缮。

据林立中介绍,可继堂不仅是一座建筑,更是一个家族、一个村庄乃至一个地区文化传承的载体。每年的农历七月十五、八月十五和十月十五,刘氏家族都会在此举行庄重的祭祀仪式,周边的林、颜、廖、曹、蔡、罗、王等姓氏族人也有前来,共同纪念开基祖刘成宗,这一传统已传承数百年。“八姓共祭”中的其他7姓,是可继堂的外甥、女婿,或者跟刘家有过继关系的亲族,因而踊跃参与。

乡情的凝聚与宗亲的和谐

赤水村可继堂独特的“八姓共祭”现象,在赤水镇和漳平全市传为佳话。在赤水镇文化站长俞百泉看来,这种超越血缘的家族情感纽带,不仅促进了家族间的团结协作,更是构建和谐社会的重要力量。每年的祭祀活动,不仅是对先祖的纪念,更是一次家族成员身份认同和情感维系的加深。

在历史长河中,不同姓氏家族在这里生根发芽,通过共祭祖先,形成了一种超越血缘的家族情感纽带。赤水镇综合执法队副队长叶彬表示,可继堂“八姓共祭”打破了姓氏界限,让大家在共同的信仰和文化传承下,相互帮助、相互尊重。在构建宗亲关系方面,它提供了一个定期交流互动的平台,化解了可能存在的矛盾纠纷,促进了家族间的团结协作,使得赤水镇的社会秩序更加稳定和谐。

祭祀活动中,各个姓氏都不可或缺。刘氏作为主要家族,承担更多组织和引领的工作。其他姓氏则积极配合,在整个过程中,大家不分彼此。比如在进香环节,每个姓氏都会选派代表,手持本家族的香束,一同走向祖先牌位,这就体现了“八姓共祭”的团结。而且在祭祀后的聚餐中,大家也会互相交流,分享家族故事,进一步增进感情。

文化纽带促进两岸交流

历经数朝数代的繁衍生息、迁徙壮大,参与可继堂“八姓共祭”的各姓氏族人,有不少已经走出赤水、走出漳平,其中亦有在台湾地区发展的族人。

福建地处两岸融合发展前沿,漳平市是台胞台农最为集聚的地区之一。在此背景下,可继堂不仅是赤水村的文化地标,更是两岸文化交流的重要平台。在这里,两岸同胞共同缅怀祖先,传承家族的价值观和文化传统,家族情感在一次次的仪式中得到加深和巩固。

参与祭祀的刘氏代表刘跃东告诉记者:“‘八姓共祭’的传统延续至今,对家族成员的身份认同和家族情感维系有着很大作用,对于家族成员来说,不管走到哪里,只要想到可继堂的祭祀,就会牢记自己的根。它让家族成员知道自己不是孤立的个体,而是这个大家庭的一员。”

找到传统文化和现代生活的连接点

赤水镇赤水村地处漳平市西北部的东屏山下。在长期的历史发展过程中,赤水村经历了不同的历史阶段和社会变迁,形成了独特的宗亲文化和丰富的民俗文化。在这里,乡愁可寄,文化可继。

据了解,除了祭祀活动,可继堂刘氏宗亲每年正月还会组织迎春花灯活动,这一活动不仅保留了传统元素,更融入了现代文化,成为连接过去与未来的桥梁。正如刘跃东所说,祭祀活动展现的是宗亲文化、家族文化的现代传承。

坚持以社会主义核心价值观为引领,坚持创造性转化、创新性发展,找到传统文化和现代生活的连接点,不断满足人民日益增长的美好生活需要。此外,赤水村还经常举办各类特色民俗活动,如2024年举办的“王景弘家的稻田音乐会”,不仅有精彩的音乐演出,还有稻田农运会、美食集市、手工DIY等系列活动,展现了乡村文化的魅力,也为乡村振兴发展注入了新活力。

中国式现代化深深植根于中华优秀传统文化,没有传统文化,就没有我们多姿多彩的中国式现代化事业。可继堂“八姓共祭”文化传承,展现了优秀传统文化保护和传承的重要性,以及民间力量在文化传承中的重要作用。