- 放大

- 缩小

- 默认

走进临江楼

□ 桥子

在我们祖国广袤的大地上,临江而立的小楼千千万万,以“临江楼”命名的小楼也是数不胜数,真正有名气的却是不多,而位于上杭县城汀江岸边的临江楼是这“不多”中最具盛名的一个。临江楼是毛泽东居住过的旧址,见证了一代伟人抒写壮丽诗篇《采桑子·重阳》的革命乐观主义情怀。由此,临江楼成了我向往的地方,一直想找个时间瞻仰这处神圣之地。

白露时节,上杭县城依然艳阳高照,天气炎热。难得借着出差上杭的闲暇时间,依旧顶着烈日前往。从县政府门口出发,步行到汀江边,沿着古城墙往西走150多米,一栋白墙平顶、拱形廊檐的西洋式小楼映入眼帘,这就是我敬仰已久的临江楼。

走进临江楼,我一眼就看见了一楼厅堂左侧墙壁上悬挂的宣传牌《临江楼简介》,还未细看,先用手机拍照留存,随后在讲解员的导读下,细细品味,由此知道了临江楼的来由:临江楼坐落于上杭县城浮桥门东边,始建于清朝末期,占地面积465.1平方米。原是杭籍商人开设的“广福隆”货栈,经营油、盐、米、豆生意,后因设为酒楼,又面临汀江,故改名为“临江楼”。此楼经1927年至1928年春改建成如今的三层楼房,其底层和二层走廊上方各有三个石砌藻饰的拱形廊檐,远远望去,宛如六个永不凋谢的花环镶嵌在屋前。

听着讲解员的介绍,想象着当年热闹繁华的情景,仿佛听到了那个时代临江楼前汀江的喧闹声,帆樯满江,百舸争流,号子震天。楼前的码头上,卸货客人川流不息,人声鼎沸。也仿佛听到楼上传来划拳声,谈笑声、杯盏碰撞声。当我把思绪拉回到现实中,听到的只有讲解员声情并茂的解说声。

1929年重阳节前夕,毛泽东同志患着严重疟疾,是由永定的几名赤卫队员用担架抬着来的。到达临江楼,毛泽东热情挽留赤卫队员们留一宿。他们却因要赶回过重阳节,决意要连夜走山路回去。毛泽东与赤卫队员们一个个握手,表示感谢。

我慢慢移动脚步,跟随着讲解员来到二楼。厅堂的正中央有一张当年毛泽东同志用来开会的桌子和四张椅子。讲解员告诉我们:毛泽东刚在临江楼住下,就在这里接见了红四军纵队司令胡少海、纵队政治部主任谭震林和上杭县肃反委员会主席傅柏翠等,并指示他们做好地方政权建设工作,恢复各个群众组织,筹备成立闽西苏维埃政府。

随后,讲解员带我们来到前厅靠东边的一个房间,这是毛泽东当年的卧室。里面摆设简单,一张床,一张桌,桌上放着一盏油灯,还有一支毛笔、一个砚台。我驻足凝望,想象着在那戎马倥偬的战争年代,积劳成疾的毛泽东同志,为了中国革命事业,在昏黄的灯光下,仍然坚持带病伏案工作的情景,心里充满了对这段厚重历史的深深敬意!

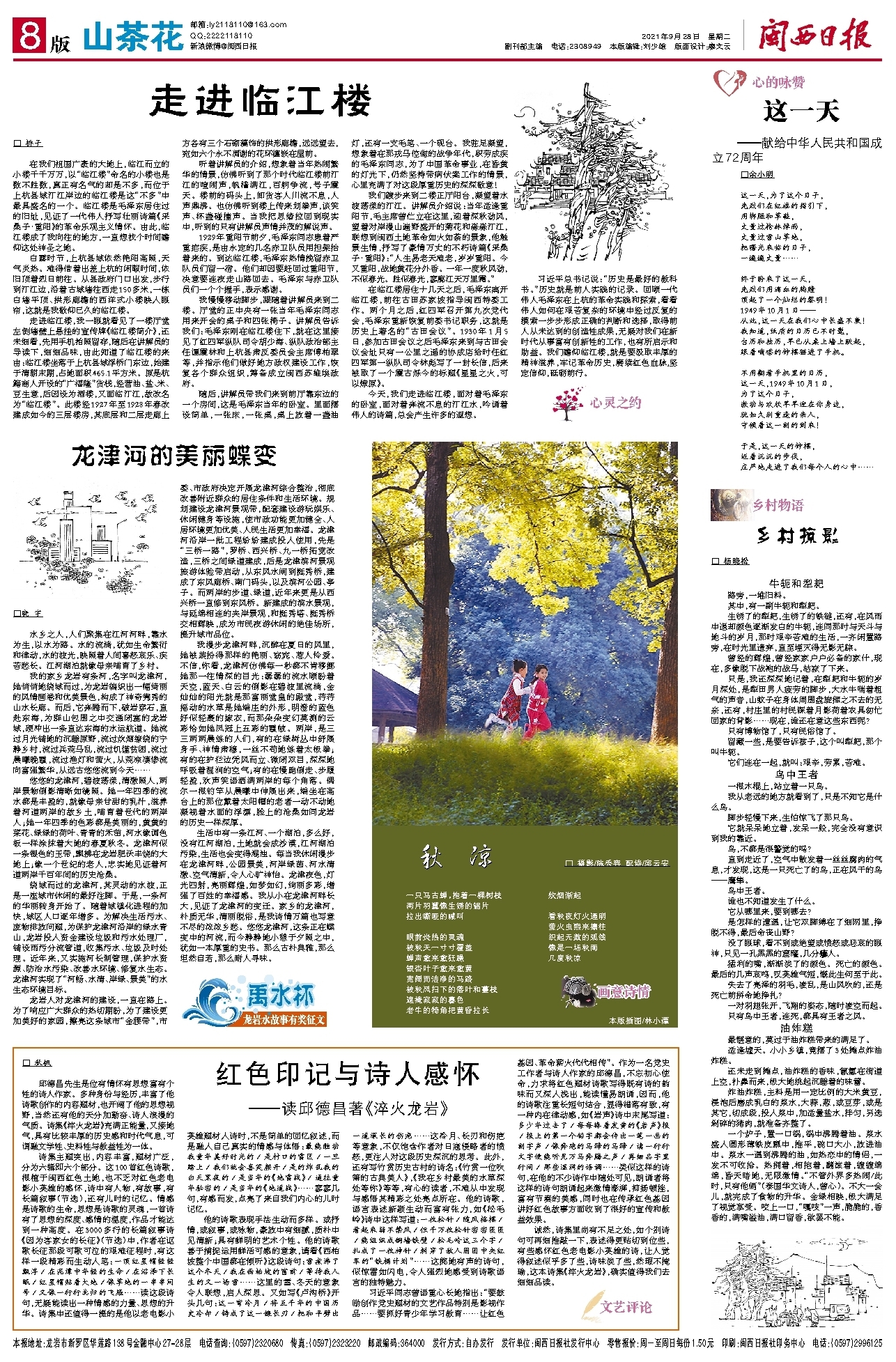

我们踱步来到二楼正厅阳台,凝望着水波荡漾的汀江。讲解员介绍说:当年适逢重阳节,毛主席曾伫立在这里,迎着深秋劲风,望着对岸漫山遍野盛开的菊花和淼淼汀江,联想到闽西土地革命如火如荼的景象,他触景生情,抒写了豪情万丈的不朽诗篇《采桑子·重阳》:“人生易老天难老,岁岁重阳。今又重阳,战地黄花分外香。一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光,寥廓江天万里霜。”

在临江楼居住十几天之后,毛泽东离开临江楼,前往古田苏家坡指导闽西特委工作。两个月之后,红四军召开第九次党代会,毛泽东重新恢复前委书记职务,这就是历史上著名的“古田会议”。1930年1月5日,参加古田会议之后毛泽东来到与古田会议会址只有一公里之遥的协成店给时任红四军第一纵队司令林彪写了一封长信,后来被取了一个震古烁今的标题《星星之火,可以燎原》。

今天,我们走进临江楼,面对着毛泽东的卧室,面对着奔流不息的汀江水,吟诵着伟人的诗篇,总会产生许多的遐想。

习近平总书记说:“历史是最好的教科书。”历史就是前人实践的记录。回顾一代伟人毛泽东在上杭的革命实践和探索,看看伟人如何在艰苦复杂的环境中经过反复的摸索一步步形成正确的判断和选择,取得前人从未达到的创造性成果,无疑对我们在新时代从事富有创新性的工作,也有所启示和助益。我们瞻仰临江楼,就是要汲取丰厚的精神滋养,牢记革命历史,赓续红色血脉,坚定信仰,砥砺前行。