最是难忘“夹肥鳅”

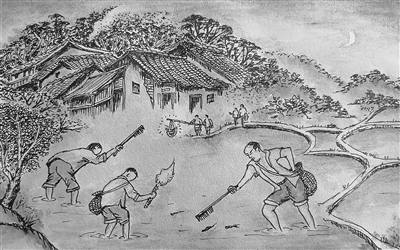

夹肥鳅。 廖国勇 绘

■ 巫庆明

往事如烟,乡村生活最让我难忘的,是小时候跟着父亲去田里“夹肥鳅”。

阳春三月,气温回升,人们开始春耕,田中稻茬腐烂发酵,与做基肥的大肥生成适合田中泥鳅生长的环境,家乡人认为泥鳅是吃着大肥中的小虫和田里小生物长大的,又长得肥肥的,“肥鳅”从此而得名。“夹肥鳅”,又称“叉泥鳅”“铮泥鳅”了。

白天,父亲有意识关注着哪一坑田、哪片地是否有人犁耙田,水清才能看见肥鳅踪影。傍晚,带上工具——特制的“叉子”或“铮子”,“火载”(用铁线编成,圆形开口,燃松光用),松光篓里装少许松树片,带上短柄“锄斧”,松树上锄松片。父亲左手提火载,右手执鳅叉,三叔等背着篓装松片,我带鱼篓。

到田,天黑。点燃“火载”松光,火光照田里,松光越“赤”(含油多)火越旺,油烟也大,田里肥鳅越看得清楚,然而人的眉毛、眼圈却被熏得越黑。

开始夹肥鳅,田塍上行走。一条、两条……父亲把叉上的肥鳅往篓口一放,我按住肥鳅往外扯,父亲的叉一提,鳅入篓。路不好走时,父亲叫我旁边等。偶尔,小圳边意外得一乌龟或甲鱼。两三小时后,归。

有时,巧遇另一帮夹肥鳅者,招手致意,观看鱼篓,互相翘指。有时,归途,见人家芋田的雪豆夹或胡豆,或香料,顺手牵羊,带回做菜。有时,碰到水浑或有人来夹过,不爽,夹起泥蛇烤成干,泄点气。翻山越岭,另选地点,夜黑路滑,踩崩田塍,摔到田里,肥鳅倒光,慌忙之中抓回一些。

一回,挥舞一圈火载,火更旺,不曾想,铁丝断掉,甩飞十几丈外田中,父亲重心不稳,掉在田里,泥人一个。他看我,我看他,大笑。捡回火载,点火,一摸,火柴湿了,打道回府。一脚高,一脚低,摸黑赶路。有时,好几帮人相会山坑田野。有的是男人带着大姑娘、小媳妇,有的是一群少男女,夹肥鳅,增情感,风花雪月,笑声荡漾。星星,月亮,松光火,交相辉映,倒映水中,煞是好看。

父亲是夹肥鳅老手,他告诉我,烂泥田里轻轻叉,沙坝田中须用力。一叉下去,两条是常事,有时,提起叉竟有三条左右摆尾巴。此技术有赖于祖父传授。祖父在新中国成立前那些年,饥寒交迫,有上顿没下顿,常用晚上夹肥鳅所卖之钱买米。早上,奶奶起床烧火,水开,等米下锅。爷爷坐在踏凳上拉二胡,《南词》《北调》一曲复一曲,如泣如诉。奶奶说,“鸿发啊,水都开两次了。”兴尽,拿布袋,出门告借。

肥鳅,水中人参也。“荤生就是荤生,猪肉不如虾公”。可做“肥鳅钻蛋”名菜,可汤,可焖等。邻居生雄叔,家境贫寒,经常揭不开锅,也时常夹肥鳅。这天下午,他对老婆说,晚上去夹肥鳅,烤干配酒。老婆说,“煮粉干吧,很久没吃了!”粉干煮泥鳅,家乡出名小吃。肥鳅干配上酸辣,够味。一条泥鳅一口酒,喝至半醉,赛神仙也。配酒!煮粉干!互不相让。火起,欲出手揍人,女的不示弱,送上前去,你揍,手扯老公头发。两只公鸡斗架,旧怨新恨迸发,各不相让!女的杀猪般嚎叫,大家闻讯赶到,询问情况,方知缘由。“那不会拿一半配酒,一半煮粉干嘛!”肥鳅还在田里呢。八字没一撇,争吵不休,不顾情面,大打出手,夫妻俩头破血流,浑身是伤。肥鳅没吃成,躺床上,这回,生雄变“死熊”也!

肥鳅夹回家,倒入盆中,注入清水,捞起后置另一盆,加入一汤匙盐巴,使肥鳅吐出肚里脏物。水开,放米,再放入肥鳅,煮成肥鳅粥,滋阴壮阳。配上陈醋、葱花、姜汁或辣椒,大餐也。左手执碗,沿唇一周,碗中见底。自舀,放开肚皮,小孩五碗,大人十碗,管够。父母叫,没应,原来我趴在芦箕堆里睡着了。

施一次化肥,喷一次农药,田里鱼虾肥鳅全部遭殃,翻着肚皮。有些人,捡回温火烤干,蒸酒糟。一段时间,田中肥鳅所剩无几,水中鱼虾少见。后,环保意识增加,田中鱼虾小生物逐渐增多。有人大田饲养肥鳅,担担肥水和碎稻草往田倒,技术到位,产量蛮高。然,上市肥鳅,滋味怎比当年!

好几十年没有去夹肥鳅了,几回回梦见夹肥鳅,笑中醒来。忘不了当年夹肥鳅,也忘不了父亲。假以时日,重续旧梦,不妨再夹它一回!