- 放大

- 缩小

- 默认

龙岩洞纪行

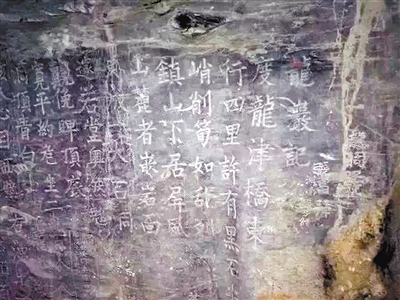

图为龙岩洞内题刻《龙岩洞记》。

□ 陈健 文/图

夏日,周末,我邀龙岩文史爱好者诸友游龙岩洞。

驾车从龙岩街心广场出发,过溪南桥、小溪桥,经龙岩农校面前的横山路入南环东路,向龙岩洞驰去。众人谈笑之间,汽车已驶至目的地。

据史料记载,早在三国以后,龙岩洞已被人考探。晋太康三年(282年),闽西历史上的第一个县级建制——新罗县设立,其下辖的苦草镇,即为龙岩城区域。唐开元二十四年(736年),又于苦草镇新设立新罗县。斯时,当地士民以县城东之翠屏山麓胜景龙岩洞有“龙”为奇瑞,上奏朝廷,请求更县名为“龙岩”;天宝元年(742年),朝廷准奏更改县名为“龙岩”。这一重大事件,龙岩历史上第一部官修的地方史志——明嘉靖三十七年版的《龙岩县志》上,清楚完整地留下了“天宝元年,改新罗为龙岩。以城东有龙岩故”的记载。此后,无论朝代如何更迭交替,“龙岩”这一名称一直被沿用。清雍正十二年(1734年)设立直隶州(辖漳平、宁洋两县),冠名“龙岩州”;新中国成立以后,于斯设立的地区(专区),都称“龙岩地区(专区)”;1997年撤地设市,同样谓之“龙岩市”。

太阳高悬,灼热耀眼,下车后顿觉炎热难耐。稍立于洞口向洞中俯视,其口似“蛤蟆”嘴,向天张开。余等乘兴经过石阶进洞,细察溶洞,深约10米,长约50米,洞顶最高处4米有余。洞中甚感凉爽,湿气亦大,洞顶不时有水珠滴落,洞里与洞外地面相比,有冰火两重天的感觉。眨眨眼,适应了洞里的昏暗后,定神看到洞两端已被碎石、杂土堵死,洞壁上刻有密密麻麻的文字。我走近洞壁细细辨认,是明朝景泰二年岁次辛末(1451年)用楷书阴刻的王源的《龙岩洞记》。眼前的刻文,虽历570年沧桑,其处洞中,避免遭受风雨侵蚀和阳光曝晒,字迹至今明晰宛然。洞壁所题刻之文字,布局粗犷奔放、错落有致,书法用笔刚劲、雄健、洒脱,行云流水,尽管洞壁凹凸不平,文字跳跃错落,断断续续,但每个字也铁画银钩、细致精巧,是一幅不可多得的、极具高雅的艺术品。好友说道,原龙岩洞广阔宏大,有前洞、中洞、后洞。明、清以降,洞中摩崖石刻达20余处,有楷、隶、行、草等字体。从1970年代始,洞前山麓办起了水泥厂,此地丰富的石灰石资源被作为生产水泥的原料而常年开采,经过几十年的开山炸矿,前洞、后洞已然消失。现在看到的是中洞的一部分。由于受开山采矿的影响,现存中洞的许多石刻也被碎石、废土淹没,更为可惜的是,整个龙岩洞八成以上的石刻被损毁。如此珍贵、不可复制的文物遭受此劫,倍感震惊。

好友又道,现存于龙岩洞中的石刻,是福建省为数不多的地下大型题刻,它反映了明代以来龙岩自然风貌及社会生活场景,是非常珍贵的文本资料,为龙岩历史发展的重要见证。2005年,龙岩洞的摩崖石刻被列入福建省第六批文保单位。闻此,心中欢喜,看似普普通通的摩崖石刻,竟是先人们留下的宝藏,这些摩崖石刻得到保护,意义非凡!

对着洞壁上的文字,我全神贯注,试图从中得到感悟和启发。倏然,王源《龙岩记》中这样的文字深深地吸引着我:“洞顶青白小龙纹纷然不可枚数,仰视骇人心目。西壁右涌出一条如柱,黄色鳞甲,若真龙然,头角手足不露,至顶而止。左一条青色,附壁而上,蜿蜒缘顶至檐,头角鳞鬣宛然,口颊间有一窍,滴碎水错落如珠。”“洞左一小石洞,前后有罅,可欹仄以入,状若画舫斋,阔仅一丈,长如阔之五。顶上小白龙纹簇簇。”看着看着,不禁放声读出,激动之中,“啊,洞中有龙!”的话语脱口而出。正当我陶醉于美文时,好友用手电照向洞顶,我循着光线望去,洞顶上一条由于常年滴水形成的“黄龙”,正舒展身姿,龙头朝着洞口,欲飞向天际……

我思忖着,天下喀斯特溶洞不计其数。众人知晓的广西芦笛岩、重庆芙蓉洞、湖南黄龙洞、河南玉冠洞,以及我省的玉华洞、龙岩雁石的龙硿洞等等,它们或以广大称奇,或以壮观著称,或以洞中的石笋、石乳、石柱、石幔、石花的绮丽多姿、玲珑剔透而让人叹为观止。唯有眼前的龙岩洞,以“龙”闻名于世,以龙纹成为天下奇观!

龙,是中华民族的图腾,它代表着吉祥、威严、力量、活力和美丽。千百年来,龙的神奇深藏于中国人的灵魂中,渗透到中国社会文化的方方面面,“有龙则灵”成为美好祈愿!历朝历代的名贤雅士,文人墨客被龙岩洞中的龙迹震撼,他们挥毫泼墨,留下了一篇篇千古绝唱的诗文。无论是万物复苏的阳春三月,还是秋风萧瑟的秋冬季节,龙岩洞总是游人如织,也正因为这里的“龙气”,让龙岩这片神奇的土地风调雨顺、民康物阜!据了解,龙岩市政府已经将龙岩洞区域规划建设龙岩洞公园,对龙岩洞遗迹予以保护开发。这是一件得民心、顺民意,又符合时代潮流的盛事、好事!

“地灵人杰原非偶,擘画谁知造化成”。天造地设,造化神秀的“龙岩”,是龙岩市300万人的共同名字,是漂泊在外游子们的乡愁载体。“龙岩”吉祥的龙纹,大型的地下题刻蕴涵的精美艺术和丰富文化,是我们这座城市举世无双的名片!