年味

□杨晓松

村东头种着一棵枫树,树龄有150多年了。因为这棵枫树,村里流传着“枫树叶子落光了,就有年糕粄子吃了”的话。所以,我们小时,每到秋冬,就缠着大人问,怎么枫树叶子还没落光呢?

就这样,对过年的期待,开始了。

客家米酒,自是不必说的。家家户户算准时间,根据自家需要,碾一袋或几袋糯米,洗一口或几口大酒缸,糯米在水中浸泡合适就倒进饭甑放置锅中直至蒸熟。在热腾腾的蒸汽里,父亲团好糯米饭均匀放到大酒缸里,放一层糯米饭团就撒一次酒曲,直至全部放进去,然后就静静地等待,让酒曲在时间里发酵。在酒曲和时间的作用下,终于出酒了。于是,父亲将酒抽出,装进酒缸,封好口,在夜色里,烧旺灶头,用几个晚上,把米酒焙了又焙,直至醇香诱人。

待到农历十二月中旬左右,学校放了假,孩子们回了家,再过些天,外出工作的村民陆续回了来,村中才渐有生机,加之一些顽皮孩子追逐放炮,就渐有过年的氛围了。

一日,父亲会对母亲说,该打扫打扫房子了。母亲就洗刷锅盖门窗菜橱桌凳,清理房前屋后排水沟,码放门前长长短短的木柴……总之,除旧迎新,要个干干净净、清清爽爽。

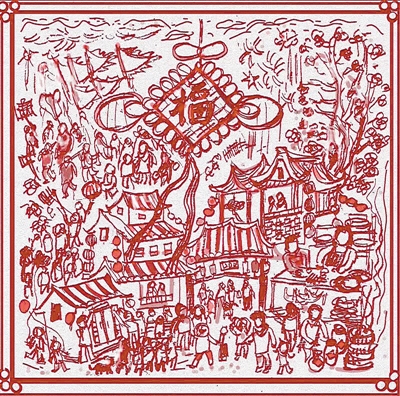

真正年味的开始,是从镇里农历十九墟天开始。这天,街道人头攒动,络绎不绝,吆喝声、买卖声、喇叭声不绝于耳。店铺悬挂的对联灯笼、摆放的果品器用琳琅满目。街道两旁摆满了卖衣、卖花、卖菜等地摊。大人们或带着孩子买新衣鞋袜,或挑选过年用的鸡鸭家禽,或置办些年货果品蔬菜,大包小包,好不热闹。

到了农历廿八,家家户户蒸年糕。母亲早早准备好家什,在大锅里熬黄糖汁。熬好后,母亲用勺轻轻倒入糯米粉里,我则撸起袖子,开始搅拌,用力搓压,反反复复,直至软韧诱人,放入蒸笼,烧旺灶火,用一整天的时间进行食物的升华。

除夕这天,是忙碌的。大家一大早起来杀鸡杀鸭,煮熟之后,作为供品摆在香案上。老人忙着烧香敬神,极为虔诚。忙完这些,贴对联、门联、年画,挂火红灯笼,家景焕然一新,充满喜庆。夜幕降临,村庄热闹起来,此起彼伏绽放的艳丽烟花,引得老人翘首观看,小孩拍手欢舞。孩子们三五成群地聚一起,燃放飞天鼠、冲天炮、踩雷王和绣绣花等,欢声笑语回荡天宇。男人们相聚一桌,斟满自家酿制的米酒,在谈笑声拳令声中,结束一年的辛劳,开启新年的向往。女人们擦洗灶台,浣洗全家人换下的衣服,给老人孩子发压岁钱。等到家家户户“开门”时,更是景况非凡,鞭炮齐鸣,震耳欲聋,欢天喜地,迎接新年到来。

大年初一,天还没亮,孩子们早早穿戴好昨夜放在床头的新衣,提个袋子,呼朋唤友,踩着昨夜燃放的红红鞭炮屑铺成的地毯,“打饼子”去了。“饼子”各种各样:有饼干、巧克力、果冻、红包、擦炮等,五花八门,尽得孩子喜欢。吃过早饭,大家开始挨家挨户拜年。男帅女靓,多有陌生,认不出这是谁谁谁,但一说起父母亲的名字,大家又熟识了。斟茶,发烟,闲聊,说的都是吉庆话,听的都是乐滋滋。

初二开始,开始给外家拜年。同时,镇里各村的“扛菩萨”也开始了。

何为“扛菩萨”?为了庆祝或祈福而自行约定俗成的节日是也。我们村正月初六便是。

“扛菩萨”这天异常热闹。先是扛菩萨的仪式非常庄重。一支约几十余人的队伍,吹打、举旗、抬扛、鸣炮,不一而足。他们到村里的“祈福寺”,祭祀过后,请下菩萨,每尊两人抬着,即谓扛菩萨。这支浩浩荡荡的队伍,沿村道绕一圈,祈祷五谷丰登,物阜民丰。吹吹打打,鞭炮齐鸣,焚香膜拜,煞是热闹,引人驻足观望。家家户户呢,像办喜事般,杀鸡宰鸭,买鱼买肉,异常丰盛。村道阡陌,车来人往,邀朋呼友,吃了上家走下家,直吃得红光满面、兴高采烈。不时传来的划拳声,平添节日的喜庆。当夜幕降临,又一轮高潮来临。各家各户的烟花竞相开放。此起彼伏的响声,吸引着孩子们匆匆从房间里跑了出来,一睹为快;五颜六色的烟花,把夜空点缀得更加迷人,大人小孩无不仰头喊叫。一切欢乐,尽在于此。

等到各村“扛菩萨”结束,过年也就结束了。以前常说“有吃没吃,玩到正月二十”的悠闲日子也一去不回了。人勤春来早,春来人更勤。烟农开始种烟,外出工作的人已经踏上了新征程。