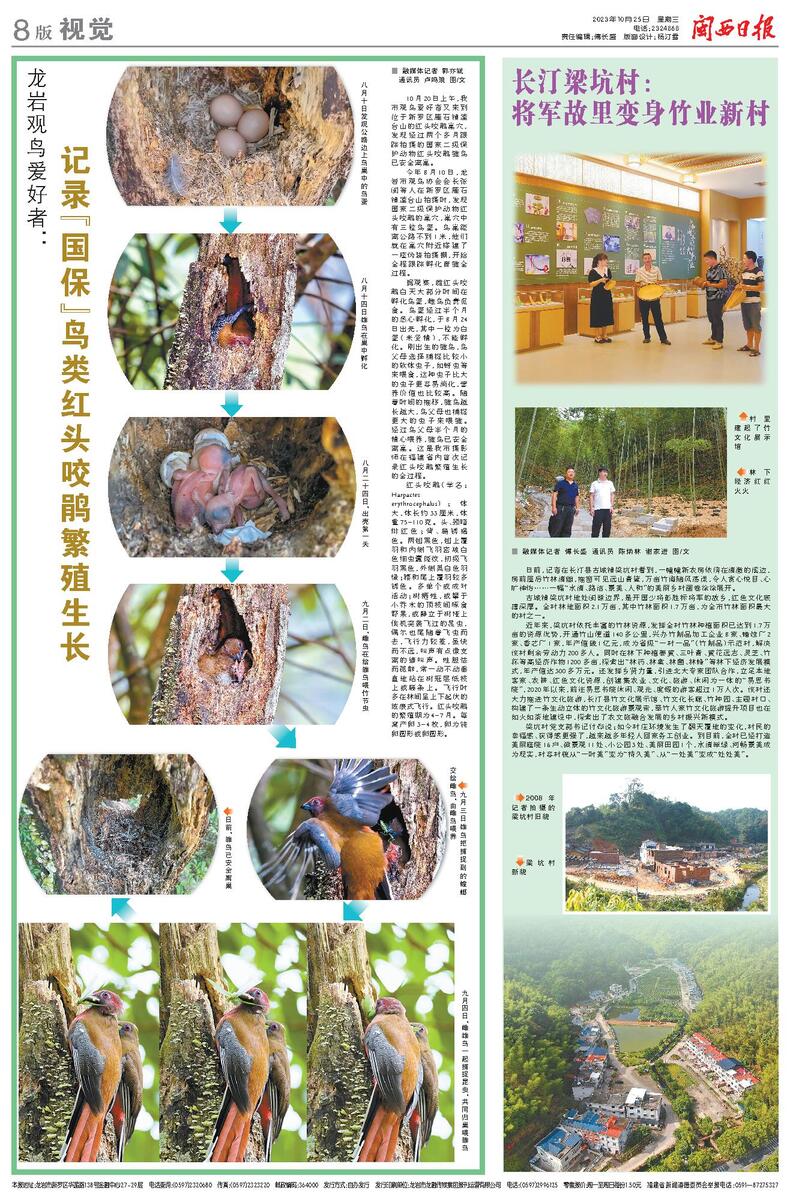

龙岩观鸟爱好者:

记录『国保 』鸟类红头咬鹃繁殖生长

■融媒体记者 郭亦斌 通讯员 卢鸣浪 图/文

10月20日上午,我市观鸟爱好者又来到位于新罗区雁石镇莲台山的红头咬鹃巢穴,发现经过两个多月跟踪拍摄的国家二级保护动物红头咬鹃雏鸟已安全离巢。

今年8月10日,龙岩市观鸟协会会长张闽等人在新罗区雁石镇莲台山拍摄时,发现国家二级保护动物红头咬鹃的巢穴,巢穴中有三粒鸟蛋。鸟巢距离公路不到1米,他们就在巢穴附近搭建了一座伪装拍摄棚,开始全程跟踪孵化育雏全过程。

据观察,雄红头咬鹃白天大部分时间在孵化鸟蛋,雌鸟负责觅食。鸟蛋经过半个月的悉心孵化,于8月24日出壳,其中一粒为白蛋(未受精),不能孵化。刚出生的雏鸟,鸟父母选择捕捉比较小的软体虫子,如蚜虫等来喂食,这种虫子比大的虫子更容易消化,营养价值也比较高。随着时间的推移,雏鸟越长越大,鸟父母也捕捉更大的虫子来喂雏。经过鸟父母半个月的精心喂养,雏鸟已安全离巢。这是我市摄影师在福建省内首次记录红头咬鹃繁殖生长的全过程。

红头咬鹃(学名:Harpactes erythrocephalus): 体大,体长约33厘米,体重75-110克。头、颈暗绯红色;背、肩锈褐色。两翅黑色,翅上覆羽和内侧飞羽密被白色细虫蠹斑纹,初级飞羽黑色,外侧具白色羽缘;腰和尾上覆羽较多锈色。多单个或成对活动;树栖性,或攀于小乔木的顶枝间啄食野果,或静立于树桠上俟机突袭飞过的昆虫,偶尔也尾随着飞虫而去,飞行力较差,虽快而不远,叫声有点像支离的猫叫声。性胆怯而孤僻,常一动不动垂直地站在树冠层低枝上或藤条上。飞行时多在林间呈上下起伏的波浪式飞行。红头咬鹃的繁殖期为4-7月。每窝产卵3-4枚,卵为钝卵圆形或卵圆形。