- 放大

- 缩小

- 默认

水东水南

□ 戴春兰

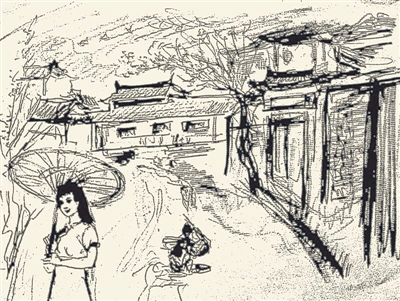

譬如三坊七巷之于福州、宽窄巷子之于成都,一座城池要想出挑靓丽,必定要有一条古老厚重的街巷压轴。于是,作为连城县城仅存的两个历史文化街区之一,水南街再次隆重登场,从历史深处款款而来,身形袅娜,覆着久远的烟尘,丝毫不改绝世风姿,嫣然一笑,足以惊艳时光。

十月流阳难得的温柔,我站在水南街头,身边车水马龙,行人脚步匆匆,灯盏糕、牛肉兜汤种种客家小吃杂然前陈,小城的生机勃勃一览无遗。恍惚间,连城的水南街与吾乡长汀的水东街在眼前交叠重影——水东水南,原本就是缔结在汀江旁逸斜出的枝丫上的两枚青果呵,同源共流,一脉同气,实乃客家传统文化中最为软玉温香的那部分。

水南街头横跨文川河建成文川桥,为风雨廊桥,长约60米,宽5米余,桥首尾隐约在树影里,皆牌楼建筑,飞檐翘角,雄伟高大。三座桥墩择条石砌成,再用上短下长七层圆枕木纵横叠起桥架,桥面正中以方块石铺就,两边铺有精选卵石,又坚固又美观。令人称奇的是,桥上屋架17开间,两端向外侧建筑店面,供人经商摆铺。因而,自宋朝始,此桥俨然是一座小型商场,往来行人可讨价还价选购心仪物件,也可休憩欣赏绿柳依依流水淙淙,悠游自在。

桥上有几家扁食店声名远扬,个个包子大小,皮薄馅厚,汤鲜味美,一如客家人憨厚朴实。细细咀嚼,恰似咀嚼文川桥的历史一般回味无穷:风雨沧桑,这座桥曾数次毁于兵燹洪水,乡人几次募金重修,傲然挺立,犹胜从前,不能不令人感慨万千!

沿着石阶下桥,漫步于弯曲环绕的小巷,我仿佛穿花度柳进入一个繁花似锦的春:在这片窄窄的街区里,散落着各具时代风格的历史建筑40余幢,随处可见青砖黑瓦飞檐翘角的李氏、罗氏祠堂,转角就能与大夫第里的南宋雕花不期而遇,庄严的天主教堂和富丽的天后宫和谐并立,再加上八砖士第的动人传奇,水南街的图景愈来愈美妙动人!

我在双子楼前驻足最久。

这两幢土木结构的双层阁楼,建于民国时期,布局大致相同,外观方正,灰瓦白墙,从高空俯瞰,就像两个“回”字紧挨在一起。从东面前院门进入,门上立柱图案及带弧形的花饰,展示当时流行的西洋风味。青石板甬道,原木立柱,木香混合着苔藓味儿訇然扑鼻,金黄的阳光从顶部呈四方形的天井口倾泻而下,两座小楼格外亮堂通透。沿东楼厅侧的楼梯拾级而上,木栅栏环绕二楼一圈形成八角形游廊,窗扇栅栏雕有“S”形菱形纹样,简洁明了。

这座心心念念的老屋哩啊,承载着几代连城人温情记忆:双子楼主童远生的祖辈诚信经营布匹行、食杂铺,发家后特地请来福州师傅设计建造此楼;上世纪五十年代,双子楼曾作为解放军连城县独立第七营驻地,县法院、县武装部曾搬到此处办公;七八十年代,县歌剧团借住于此,小楼里整日笙箫乐声缭绕,俊男靓女穿梭,引逗来几多艳羡的目光;原解放军连城县独立第七营通信员、现北京军事博物馆研究馆员黄裕昌几经周折与阔别58年的老房东童远生见面时,他们紧紧相拥,悲欣交集……

夜幕降临,夕阳为整条水南街镀上一层浪漫碎金,炊烟袅袅升起,有热切的声音呼唤某个亲亲的名字,小小的身影便迅捷地闪进门去。

馥郁的茉莉花香潮水一般连天涌来,偶一回头,白灰围墙内,一树妖娆盛放的紫红色三角梅瞬间点亮眼睛。双脚便不由自主踩上花草掩映的鹅卵石小坪,前方是就是客家祠堂式的沈家大院。跨进膝盖高的木槛,大院左侧走马楼形式特别,上厅面阔三间,进深六柱,穿斗式结构、悬山顶,建筑面积千余平方。

但我的视线很快被贴在下厅左侧一张比窗户大的黑白照片吸引住了。照片顶上写着一行小楷:沈忠松回国观光合影(1958年正月初五)。询问其主人,得知沈家大院乃其爷爷出资建造,叔叔沈忠松移居印尼。1957年底政局动荡,印尼人与华人关系紧张,他当机立断将糖果厂停产歇业,火速携家人回中国。1958年正月初五,年味正浓,沈氏男女老少汇集一堂在沈家大院门前合影。小孩蹲坐于前两排;第三排长凳上坐着妇人和老者,有的怀里还抱着婴儿;中间站着沈忠松及其他长辈;靠后两排的男子站立在更高处。照片里达七十余人,人头攒动,皆清晰可见,表情生动,实属难得。与之相对的是右边的彩照,六十多年后,沈家儿女又齐聚在大院门前再次合影,呀呀稚儿已变成花甲老人,唯一不变的是血浓于水的亲情与乡情!

屋檐下的红灯笼次第亮起,人声鼎沸,老街的夜生活刚刚拉开序幕,隆隆的挖土机声回响在小城上空,昭示水东水南古街烈火烹油的明天。我嘴角含笑栖在小城的最深处,邂逅难以想象的深邃与美好。这种关乎乡愁的羁绊如此深刻,以至于不论走多远,你都想回到这片柔软磊落的土地。